行動経済学について

人々が経済活動を行う上で、理性的に行動するとは限らないことを踏まえ、心理学や行動科学の知見を取り入れ、経済学の分野において新たな考え方を提示してくれるのが行動経済学となります。

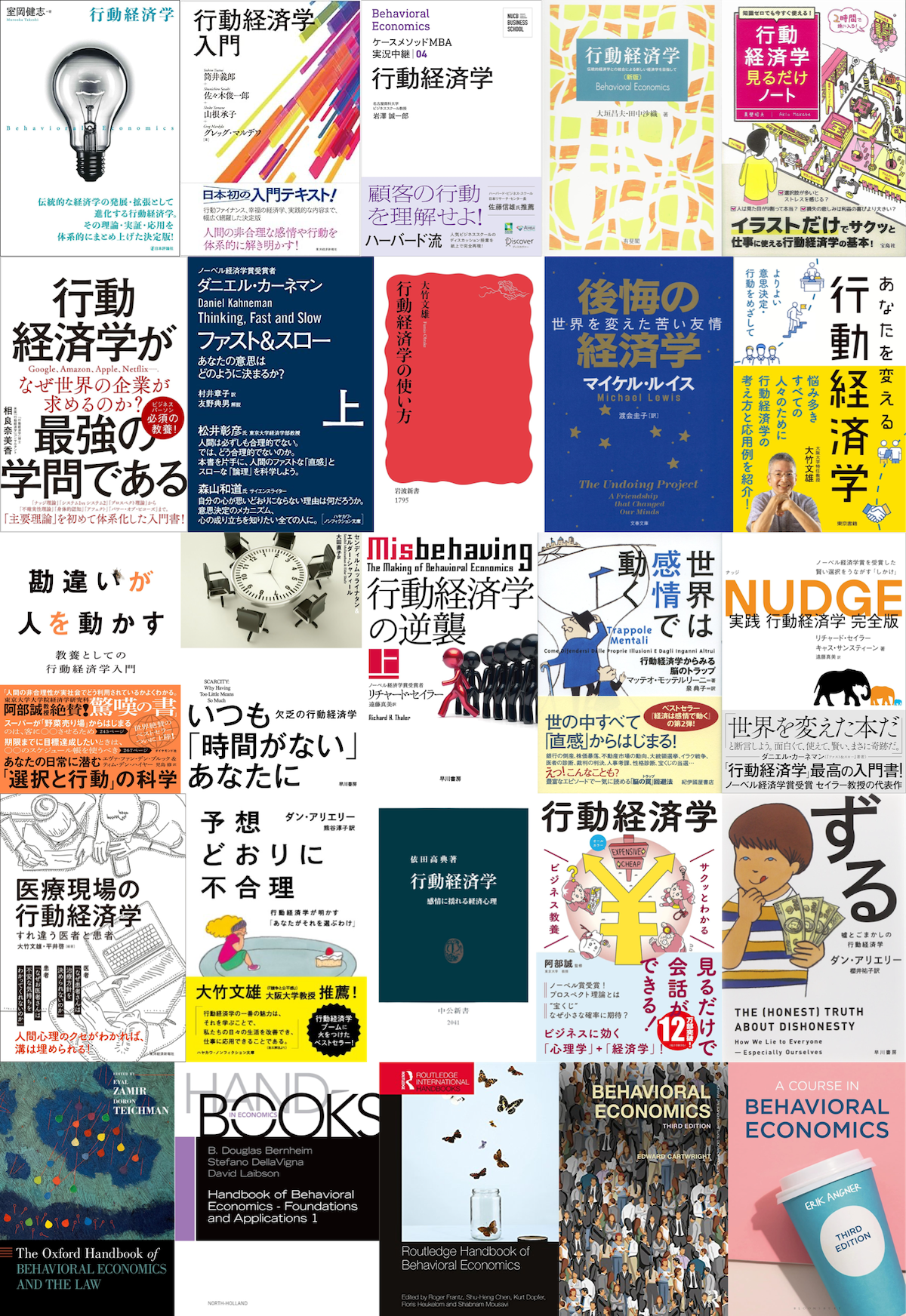

少し前までは行動経済学の単体のテキストも少なく、ミクロ経済学の教科書の一部分として取り入れる形で紹介されてきましたが、今ではテキストも豊富になってきました。ここでは行動経済学の教科書を紹介しますので是非手にとってみましょう。

【ゲーム理論】おすすめ本(入門,大学学部,大学院でのテキスト)も確認する

【経済・経済学】おすすめ本(わかりやすい入門から名著ベストセラー)も確認する

行動経済学書籍一覧・ランキング

【ビジネス仕事で使える行動経済学 – マーケティング/消費者行動】も確認する

テキストでは行動経済学入門(筒井,佐々木他)や行動経済学(ケースメソッドMBA実況中継 04)が入門初級になり、行動経済学 — 伝統的経済学との統合による新しい経済学を目指してや行動経済学(室岡)がより中級〜上級になります。

テキストで体系的に学ぶ場合は、先にスタンダードなミクロ経済学の分野の教科書を読んでからですと更に相違が分かり、理解が深まるでしょう。

またThe Oxford Handbook of Behavioral Economics and the LawやHandbook of Behavioral Economics (Elsevier)が論文集になっておりより上級を目指すトピックを行っております。

読み物としては行動経済学の書籍は多くあります。是非、ビジネスにも応用できる分野もあるのでテーマ、興味で選んでみましょう。

【ビジネス仕事で使える行動経済学 – マーケティング/消費者行動】も確認する

書籍の概要、ポイント

行動経済学入門

網羅的なトピックを簡易的な言葉で表されている初級向けのテキストになります。

人間の非合理的な感情や行動を体系的に解き明かし、行動ファイナンス、幸福の経済学、実践的な内容まで幅広く網羅しています。日本初の行動経済学の入門テキストとして、理論的な側面から多様なトピックにわたり、読みやすく体系化されていることが特徴です。

本書では、まず第1章で行動経済学が生まれた背景を紹介します。行動経済学が何を目指しているのかと、その問題意識が理解できることでしょう。続く第2章では、私たちの意思決定のクセについて知ることができます。第3~5章では、時間選好、危険回避、社会的選好という行動経済学の基幹部分を学修します。第6章は、私たちにとって最も身近な「お金」にまつわる意思決定の話題です。第7章以降は応用的なトピックスです。第7章はファイナンスに関する話、第8章は幸福度に関する話を紹介し、第9章では、実際に現実世界で使われている行動経済学に触れます。これらを網羅した教科書は珍しいと思います。

この教科書はできるだけ平易な文章で書かれており、平均的な大学生が、特に予備知識がなくても独学できるようになっています。統計手法や数理モデルを使用する部分はウェブ上の〈より進んだ内容〉に回すことによって、本文は易しく記述するよう心がけています。行動経済学を体系的に学びたいと思っているビジネスマンの方や、経済学に初めて触れるような方にもおすすめです。

MBA実況中継 04 行動経済学

- 書籍の内容:

- 名古屋商科大学ビジネススクールでの社会人受講生向け行動経済学授業の記録を基に、加筆・再構成して作成された。

- 授業ではケースメソッド(現実の事例を基にした討論)が用いられ、書籍でもこのスタイルが中核をなす。

- 行動経済学の重点:

- 人間の非合理的な経済的意思決定や行動に焦点を当てる。

- 「速い脳」による咄嗟の判断が、経済活動における非合理性を引き起こすことがある。

- 教材としてのクイズ:

- 著者が授業で使用するダニエル・カーネマンらによって作成されたクイズが含まれており、受講生の回答も記録されている。

- ビジネスにおける非合理性:

- ビジネスの様々な局面での非合理性の影響について議論する。

- 顧客の非合理的な意思決定や行動についてのケースが掲載されている。

- ケーススタディの重要性:

- 書籍には異なるアプローチを取る6つのケーススタディが含まれ、それぞれが複雑な問題を提起している。

- 読者への期待:

- 読者はケースを読み、受講生との討論に参加することで、ビジネスと顧客関係に関する深い理解を得ることが期待されている。

- 書籍のスタイル:

- 授業の「ライブ盤」としての性格を持ち、受講生と教員の活発な討論の記録を楽しむことができる。

行動経済学の理論を現実のビジネス事例に適用し、社会人受講生の討論を通じて学ぶアプローチを提供しています。読者はこの対話的な方法を通して、ビジネス環境における人間の非合理性について深く学ぶことができます。

行動経済学 — 伝統的経済学との統合による新しい経済学を目指して

初版が発行されて以来、行動経済学の体系的なテキストとして高い評価を得ています。近年の研究成果を取り入れ、大幅に改訂されている点が特徴です。研究が進んだ社会的選好と規範行動経済学の章が「基礎と発展」「理論と応用・政策」に分けられており、「ナッジ」などの最新トピックも追加されています。

行動経済学の基礎から応用に至るまで幅広い内容を網羅しています。特に、伝統的な経済学との統合を目指した新しい経済学の展開を詳細に説明しており、学術的な研究や実践的な応用に興味がある読者にとって有用な一冊となるでしょう。また、研究の最前線に触れることができる内容となっています。

- 章立ての変更:

- 規範行動経済学と応用政策:初版の第11章で扱われていた内容が、理論(第12章)と応用・政策(第13章)に分割された。

- 社会的選好の研究:初版の第8章では2000年までの研究が中心だったが、それ以降の研究に焦点を当てた新たな第9章が追加された。この章では、利他的行動や贈与交換の実験結果などが説明されている。

- プロスペクト理論と累積プロスペクト理論:

- 第4章では、プロスペクト理論と累積プロスペクト理論の違いを解説し、「確率ウェイト関数」の用語が累積プロスペクト理論に限定されている。

- 神経経済学の新たな動向:

- Computational Psychiatry:意思決定の機能障害に焦点を当てた新しい研究分野。第2章でその概要とレビュー論文が紹介されている。

- 教育的応用:

- 本書は経済学部の上級学生や大学院生、研究者に向けた教材として位置づけられている。異なる章を組み合わせた講義やゼミが提案されており、学生は本書を基にアンケート調査やインタビュー調査などの研究を行うことができる。

- 実験研究の重要性:

- 例えば「懲罰ルール付き公共財ゲーム」のような実験は、文化による違いを明らかにするのに有用であることが示されている。

新版は、理論と応用がより明確に分けられ、最新の研究成果が反映されており、行動経済学と神経経済学に興味を持つ学生や研究者にとって有益な教材となることが期待されます。

行動経済学(日本評論社,室岡)

行動経済学の理論が、現実世界にどのように応用されるかを例えば、消費者の行動を変えるための施策や、企業の意思決定に行動経済学の観点を取り入れる方法などにも言及があり、理論と実証のバランスが良いです。日本語書籍での行動経済学でスタンダードになりそうです。

行動経済学の理論とその実践的応用に焦点を当てています。特に、行動経済学と伝統的な経済学の理論との関連性、その背後にあるエビデンスを明確に示しながら、経済学の各分野での行動経済学の応用を具体的に紹介しています。

書籍の内容は、以下のような主要な部分に分かれています:

- 行動経済学への招待:行動経済学の基本的な概念とその経済学における必要性を説明し、行動経済学と実験経済学の関係についても論じています。

- 異時点間の選択:セルフコントロールの問題やコミットメントについて掘り下げ、異時点間での選択の設定やそのモデル、貯蓄行動や求職活動などへの応用に焦点を当てます。

- 不確実性下の選択:期待効用理論やプロスペクト理論に関する議論が含まれ、不確実性の下での選択に関する理論的な枠組みを提供します。また、プロスペクト理論の定義や性質、アレーのパラドックスとの関連についても詳しく説明されています。

- 感情と意思決定:信念から得られる効用、社会的選好(利得の結果のみに基づく感情、利得の結果以外に基づく感情)に関する章があり、感情が意思決定にどのように影響を与えるかを探求します。

- 意思決定における歪み:行動ゲーム理論、不注意の理論とその応用、確率計算、フレーミング効果、自信過剰など、意思決定プロセスにおけるさまざまな歪みについて議論します。

The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law (Oxford)

『The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law』は、行動経済学と法律の交差点に焦点を当てた研究の集大成です。この本は、法律、心理学、経済学の分野の著名な学者たちが集まり、この研究分野の最新かつ包括的な分析を提供しています。内容は、この分野の強みと限界、さらに将来の発展に関する予測まで含まれています。

本書は全29章から成り、4つの部分に分けられています。第1部では行動経済学の一般的な概観を提供し、第2部では4章を通じて行動経済学が法理論に与える貢献を紹介し、批判しています。第3部では特定の行動現象、法政策への影響、および既存の法律におけるそれらの反映について議論しています。最後の第4部では、契約、不法行為、財産法などの中核的な法領域から、税法や反トラスト政策などの分野に至るまで、行動経済学が15の法的領域に与える貢献を分析しています。

この手法は、合理的選択モデルを法的分析に適用することに挑戦し、より正確で実証的に基づいた人間行動のモデルを導入しました。経済学、心理学、法学の統合は、法理論と社会科学において新しい地平を開いており、古くからの法的問題や最先端の政策問題に新しい光を当てています。

Handbook of Behavioral Economics (Elsevier)

『Handbook of Behavioral Economics: Foundations and Applications』は、行動経済学の理論的作業に関する重要な視点を提供する書籍です。この書籍は、行動経済学の概念的な基盤についての文献の要約を提供し、この分野を総合的かつ批判的にレビューしています。このハンドブックは、経済学者が執筆し、経済学者向けに書かれており、時間的選択、参照依存型の嗜好、信念、認知、社会的嗜好、行動ゲーム理論、福祉、神経経済学などの章が含まれています。

このハンドブックの第1巻では、標準経済学を破壊したり置き換えたりするのではなく、豊かにすることを目的とした行動経済学の概念とツールを紹介しています。著者たちは、心理学から得られた洞察が経済的問い合わせにどのような価値をもたらすかについての権威ある視点を提供しています。具体的な章では、参照依存型嗜好、資産市場、家計金融、企業金融、公共経済学、産業組織、および構造的行動経済学などがカバーされています。

全体として、このハンドブックは、行動経済学がどこから来たのか、これまでに何を成し遂げたのか、そして将来にどのような約束をしているのかについて、専門家による権威ある要約を提供しています。行動経済学がこれまでの成功なキャリアのこの段階で必要としているこのような取り組みは、この分野の今後の発展にとって重要です。

Behavioral Economics (Edward Cartwright)

『Behavioral Economics』は、エドワード・カートライトによる教科書で、行動経済学の主要な結果と洞察を紹介しています。この本は、経済行動を理解する上で行動経済学がいかに重要であるかを示し、メンタルアカウンティング、見込み理論、現在バイアス、不平等回避、学習などの概念を詳細に説明しています。また、オークション、株式市場のクラッシュ、慈善寄付、医療など様々な設定でこれらのアイデアを適用し、人々がどのように幸福を感じ、人々をより幸せに導くための方法を考慮しています。

The Foundations of Behavioral Economic Analysis1〜6 (Dahmi)

『The Foundations of Behavioral Economic Analysis』は、サンジット・ダーミによる行動経済学の基礎を紹介する教科書です。この書籍は高度な学部生と大学院生を対象にしており、9つの部分に分かれています。内容にはリスク、不確実性、曖昧性の行動経済学、他人を考慮する嗜好、時間割引の行動、行動ゲーム理論、学習の行動モデル、感情、限定合理性、行動福祉経済学、そして神経経済学が含まれています。各部分は、理論と証拠を通じて読者を導き、関連するアプリケーションを提供しています。

A Course in Behavioral Economics (Angner)

『A Course in Behavioral Economics』は、エリック・アングナーによって書かれた行動経済学の入門教科書です。この本は、行動経済学の基本的な領域を網羅しており、高度な数学を必要とせず、経済学、経営学、マーケティング、政治学、公共政策などの分野からの豊富な例、演習問題、問題を提供しています。この教科書は、様々な分野から行動経済学にアクセスする学生にとって理想的な最初の教科書であり、この主題について徹底的で読みやすい紹介を求める一般の読者にも魅力的です。

書籍の内容は、確実性の下での選択、リスクと不確実性の下での判断、リスクと不確実性の下での合理的な選択、時間的選択、戦略的相互作用、そして行動経済学の評価についての一般的な議論に分かれています。各セクションは、関連する理論と実証研究に基づいており、読者に行動経済学の基本的な概念とアプローチを理解するのに役立ちます。

アングナーの教科書は、行動経済学の原理を適用して、個人の生活や仕事を改善し、世界をより良い場所にする方法を示しています。

ファスト&スローあなたの意思はどのように決まるか?(上,下)

ノーベル賞学者ダニエル・カーネマンの著書で、人間の思考プロセスに関する深い洞察を提供します。この本では、人間の思考を「ファスト(速い思考、システム1)」と「スロー(遅い思考、システム2)」の二つに分類しています。

システム1は、直感的で自動的な思考を指し、努力を必要とせず高速で動作します。例えば、1+1の答えをすぐに知ることや、人の表情から感情を察する能力などがこれに当たります。システム1は日常生活において重要な役割を果たし、省エネルギーで迅速な判断を可能にしますが、一方で確証バイアスやハロー効果などのバイアスの影響を受けやすいです。

システム2は、より複雑で論理的な思考を行うシステムで、17×24のような計算や難しい文章の理解などに関与します。システム2はより努力を要し、使用すると脳が疲れやすいため、通常はシステム1に頼ることが多いです。

『ファスト&スロー』では、これら二つのシステムがどのように連携し、またどのように衝突するかを探求しています。本書を通じて、私たちは直感と論理的思考の間のバランスをどのように取るべきか、また自分の意思決定プロセスをどのように理解し、改善することができるかを学ぶことができます。

2002年、ダニエル・カーネマンは経済学のノーベル賞を受賞しましたが、彼は心理学者です。これは異例のことでした。彼は、1970年代初頭から合理的意思決定者として知られる「ホモ・エコノミクス」の概念に疑問を投げかける研究を行いました。彼の研究パートナー、エイモス・ツバルスキーは1996年に亡くなりましたが、もし生きていれば彼もノーベル賞を受賞した可能性が高いでしょう。

カーネマンの研究は、人間の非合理性に焦点を当てています。彼のキャリアは3つのフェーズに分けられます。最初のフェーズでは、カーネマンとツバルスキーは多くの実験を通じて、判断を歪める様々な「認知バイアス」を明らかにしました。代表例は「アンカリング効果」です。次のフェーズでは、彼らは人間が不確実な状況下での意思決定で、従来の経済モデルとは異なる行動を取ることを示し、「展望理論」を開発しました。これがカーネマンのノーベル賞受賞の理由です。最後のフェーズでは、カーネマンは「快楽心理学」に焦点を当て、幸福の本質と原因について研究しました。

彼の著書「思考、速くて遅く」はこれらのフェーズを網羅しています。この本は知識と自己啓発の価値が詰まっており、特に彼とツバルスキーとの協力について語る部分が感動的です。しかし、本の一部は自信過剰に関するもので、私たちは自分たちの理解力を過大評価しがちであることを指摘しています。カーネマンは、人間が基本的に非合理であるという大胆な主張を避けています。

カーネマンの理論では、私たちは二つの思考システムを持っています。システム1は速く、自動的で直感的です。一方、システム2は遅く、意図的で分析的です。しかし、システム2は怠惰で疲れやすく、しばしばシステム1の提案を受け入れてしまいます。これは、私たちの多くの認知バイアスの原因です。

「思考、速くて遅く」は、人間の認知バイアスや幻想に光を当てており、合理性の意味を問い直すことを提案しています。しかし、カーネマンはまた、合理性の目標は幸福であるとも示唆しています。彼は「経験的な」幸福と「記憶された」幸福の違いを探求し、両者が異なることを発見しました。

本を読み終えた時、読者は知的な満足感を感じるでしょう。カーネマンは、私たちが直感的な状況で行動するときと、より考えるべきときを示唆しています。この本は、人間の心理と意思決定についての重要な洞察を提供します。

NOISE: 組織はなぜ判断を誤るのか?(上下)

『NOISE: 組織はなぜ判断を誤るのか?』は、ダニエル・カーネマン、オリヴィエ・シボニー、キャス・R・サンスティーンによる書籍で、意思決定における「ノイズ」という概念に焦点を当てています。ノイズとは、異なる意思決定者が同じ状況下で異なる判断を下すことを指します。この本は、ノイズがなぜ存在し、どのようにして減らすことができるかについて探求しています。

本書では、個人の判断におけるノイズの問題を学問的に理論化する難しさを説明しています。バイアスはある程度体系化できますが、個々の人によって異なる思い込み(ノイズ)は対策が困難です。ノイズを完全に排除することは不可能であり、その存在はしばしば見過ごされがちな問題です。

また、ノイズが特に顕著に現れる例として、刑事裁判の状況が挙げられています。実際の裁判官は、多くの情報にさらされ、その中で様々なノイズが判決に影響を及ぼすことがあります。情報カスケードや集団極性化など、集団判断におけるノイズの問題も指摘されています。これらは、陪審員制度などの集団意思決定の場において、極端な結論に振れる傾向や、最初の意見がその後の議論を左右する現象を引き起こします。

本書は、ノイズを減らすためにはルールとガイドラインの導入が有効であると提案しています。また、直感を最終手段とし、可能な限り客観的なデータや情報に基づいて判断することの重要性を強調しています。

この書籍は、ノイズに対する新しい理解を提供し、より正確な判断を下すための実践的なアプローチを提案しています。

後悔の経済学 世界を変えた苦い友情

『後悔の経済学 世界を変えた苦い友情』は、マイケル・ルイス著、渡会圭子訳の書籍で、心理学者ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーの関係と行動経済学の誕生に焦点を当てた作品です。この本は、二人の天才科学者の友情と別れ、そして彼らが行動経済学を創造する過程を描いています。

書籍の中では、カーネマンとトヴェルスキーが統計学的な直感に関する通説を打ち破る研究を行い、社会科学に反旗を翻す内容を提供したことが紹介されています。また、彼らの研究は医療分野においても注目され、バイアスの研究を医療に応用することで、患者の苦痛の記憶の書き換えに成功したことが示されています。

経済学に関しては、期待効用理論の矛盾を指摘し、後悔を中心とした新たな理論を提唱しました。プロスペクト理論は、合理的な人間像を掲げてきた既存の経済学を根底から揺るがすものでした。

この本はまた、カーネマンとトヴェルスキーの関係がどのように変化し、最終的に終わりを迎えるまでの過程も詳細に描かれています。カーネマンが新たな研究に取り組む一方で、トヴェルスキーとの関係は次第に疎遠になり、エイモスの死後、カーネマンはノーベル経済学賞の候補者となります。

全体的に、この書籍は行動経済学の誕生と発展、およびその背景にある二人の科学者の複雑な人間関係を深く掘り下げています。

行動経済学―感情に揺れる経済心理

行動経済学―感情に揺れる経済心理では、行動経済学は、伝統的な経済学モデルに心理学的要素を取り入れ、人間の非合理的な行動に光を当てる学問です。従来の経済学では「合理的経済人」という概念を基に、自らの利益を最大化するような意思決定を行うことが前提でした。しかし、実際の人間の行動は必ずしも合理的ではなく、多くの心理的要素に影響されます。このギャップを埋めるために、行動経済学は人間の感情や経験、認知的なバイアスなどを経済モデルに組み込み、新しい理論の構築を目指しています。

行動経済学では、以下のような理論や概念が研究されています:

- 心理会計(メンタルアカウンティング):人々が同じ価値のお金でも、その使用目的や入手経路によって異なる評価をすることを指します。例えば、高価な商品のオプションとして割高な価格の付属品がある場合、消費者はそれを受け入れやすくなる傾向があります。

- サンクコスト効果:すでに投資されたコスト(時間やお金)に基づいて、損をしているとわかっていても同じ状態を続ける心理的傾向を指します。

- 現状維持バイアス:現状を維持することを優先し、新しい選択肢への変更を避ける傾向を示します。

- アンカリング効果:意思決定において、初期に得た情報が後の判断に大きな影響を与える現象です。

- ハロー効果:目立つ特徴が他の特性の印象や評価に影響を与える現象を指します。例えば、受賞歴のある作家が推薦する本は、より評価が高まる可能性があります。

- プロスペクト理論:人々は損失を回避する傾向があり、状況によって判断が変わることを指します。例えば、確実な小さな利益と高いリスクの大きな利益の間で選択を迫られた場合、多くの人は小さな利益を選ぶことが多いです。

これらの理論は、マーケティングや政策立案など、多様な分野での意思決定に影響を与える要素として重要です。また、行動経済学は学問としての重要性が高まり、多くの大学で研究や教育が行われています。

行動経済学が最強の学問である

行動経済学が最強の学問であるは、行動経済学の概念とその応用について詳しく説明しています。この学問は、人間の非合理な意思決定の背後にあるメカニズムを解明します。主に、「認知のクセ」「状況」「感情」という3つの要因に焦点を当てています。

本の中で取り上げられている重要な理論には、「システム1」と「システム2」という脳の思考モードがあります。システム1は直感的な判断を担い、迅速ですが、間違いやすい面もあります。一方で、システム2はより分析的で、慎重な意思決定に関与します。しかしながら、システム1が完全に悪いわけではなく、両システムは適切な状況で使い分けることが重要です。

また、本書では、ナッジ理論やプロスペクト理論などの行動経済学の他の概念も取り上げており、これらはビジネスや日常生活において有用な洞察を提供しています。特に、大手企業が行動経済学を積極的に採用しており、この学問はビジネスの世界で非常に重要な役割を果たしています。

行動経済学は、単なる理論の集まりではなく、その体系化された概念を理解し応用することで、より良い意思決定を促進し、非合理な行動を減らすための実践的なアプローチを提供しています。

行動経済学の使い方

『行動経済学の使い方』は、行動経済学の実用的な側面を探求する本です。この本では、人間の行動特性を理解し、自由な選択を確保しつつ、より良い意思決定を促す「ナッジ(軽い促し)」の概念やその具体的な使い方が解説されています。

ナッジは、人間が意思決定をする際にかかるさまざまなバイアスを改善しようとするアプローチです。本書では、ナッジを用いて、人間の行動をより良い方向に導く方法が示されています。たとえば、人間の利他性を引き出すために、献血活動に関する事例が挙げられています。特定の血液型(例えばO型)の人が献血しやすい状況を作ることで、より多くの人々を献血に動機付けることができるのです。

また、人間が過去に投資した時間や努力(サンクコスト)に固執する傾向があることや、このような傾向が意思決定にどのように影響を及ぼすかについても触れられています。このような心理的な特性を理解し、それを生活やビジネスに活かすことが、この本の主旨となっています。

行動経済学の基礎を学び、それを日常生活や仕事に応用するための具体的な例が豊富に示されており、読者が行動経済学の応用力を身につけることを目指しています。

行動経済学の処方箋 働き方から日常生活の悩みまで

『行動経済学の処方箋 働き方から日常生活の悩みまで』という本は、行動経済学を日々の生活や仕事の問題、さらには大きな社会的問題に適用し、具体的な解決策を提示する内容を持っています。この本では、急速に普及したテレワークでの生産性向上の方法や、新型コロナウイルス感染症対策と経済活動の両立、偏見や思い込みへの対応、最低賃金の引き上げが所得向上につながるかどうかなど、様々な現代的な問題に対する行動経済学的な視点からのアプローチが探求されています。

また、本書は、私たちが日常的に行う非合理な選択に光を当て、最新の経済理論を用いてそれらに対する「処方箋」を提示しています。これは、日々の生活における小さな悩みから、より大きな社会問題に至るまで幅広く応用可能です。

あなたを変える行動経済学:よりよい意思決定・行動をめざして

『あなたを変える行動経済学:よりよい意思決定・行動をめざして』は、行動経済学を通じて日常生活やビジネスにおける意思決定を改善する方法について解説した書籍です。著者の大竹文雄は、行動経済学の観点から、日々の小さな決断から人生の大きな決断まで、私たちが直面する様々な悩みや決断について考察しています。

本書は、合理的な意思決定からの逸脱、サンクコスト(すでに投資したコスト)の理解、損失回避のバイアス、先延ばしの心理、デフォルトの設定の重要性など、行動経済学の重要な概念を説明しています。また、社会規範の影響や、ナッジ(微細な誘導)を用いた意思決定の改善、仕事や勉強における行動経済学の応用など、実生活に役立つ多くの具体例が紹介されています。

読者の感想によると、この本は行動経済学の基本的な考え方を理解するのに役立ち、日常生活やビジネスにおいて新しい視点を提供してくれます。また、高校生向けの内容も含まれており、若者にとっても有益な一冊であると評価されています。

これらの内容は、日常の決断や人生の大きな選択において、バイアスや心理的な罠に陥らないための知識を提供し、より良い意思決定を目指すための実践的なアドバイスを含んでいます。

データで見る行動経済学 全世界大規模調査で見えてきた「ナッジの真実」

「データで見る行動経済学 全世界大規模調査で見えてきた「ナッジの真実」」は、ナッジ理論の提唱者の一人であるキャス・サンスティーンとルチア・ライシュによる著作です。ナッジとは、人々が特定の選択をするように促す、しかし選択の自由を侵害しないような微妙な介入手法を指します。この本では、ナッジの効果的な利用方法について解説されており、どのようにナッジを活用すれば、人々が自身の選択に納得感を持ち、満足できるのかに焦点を当てています。

また、この本は「使える経済学=ナッジ」という観点から、プレゼンテーション、キャッチコピー作成、マーケティング、コンサルティングなどの現場でナッジを賢く活用する方法を提案しています。具体的には、「誰が、どのように働きかけたら、大勢の賛同を得られるか」についてのデータが示され、ナッジ活用の基本原則が紹介されています。

このように、ナッジ理論を具体的な事例とともに解説し、現実のビジネスや政策決定の場での活用方法を提供することで、行動経済学の理論を実際の行動変容に結びつける知見を提供しているのがこの書籍の特徴です。

医療現場の行動経済学: すれ違う医者と患者

『医療現場の行動経済学: すれ違う医者と患者』は、大竹文雄と平井啓によって編著された本で、医療現場における行動経済学の応用を探求しています。この本は、医者と患者の間で生じる認識のズレや意思決定の過程を行動経済学の観点から分析しています。

本書は、医療現場における行動経済学の理論と実践を結びつけることで、医者と患者の間のコミュニケーションのギャップを埋める方法を探求しています。具体的には、医療決定における人間心理のクセや、医師と患者間の意思疎通における問題点などが取り上げられています。医療者と患者がお互いの立場をより深く理解し、より良い医療決定を下すための洞察が提供されています。

医療従事者、患者、または医療に関心のある一般の人々にとって、医療現場の意思決定プロセスを理解するための重要な資料となるでしょう。

実践 医療現場の行動経済学: すれ違いの解消法

『実践 医療現場の行動経済学: すれ違いの解消法』という本は、医療現場における行動経済学の応用について詳細に説明しています。この本では、インフォームド・コンセントや新型コロナウイルス感染症対策など、現代医療における重要なトピックについて、行動経済学の視点からの具体的な分析や取り組みが紹介されています。

重要な点は、医療現場における意思決定支援や行動変容を、行動経済学の視点から捉えることで、患者と医療従事者双方の立場からの理解を深めることができるということです。本書には、現在バイアスやナッジ、損失回避などの専門用語についての解説も含まれており、行動経済学に初めて触れる人にも理解しやすい内容となっています。

また、本書は以下のような内容で構成されています:

- 医療現場の行動経済学に関する巻頭インタビュー

- 行動経済学とナッジの解説

- インフォームド・コンセントのナッジ化

- 新型コロナウイルス感染症対策と行動経済学

- 感染症対策としての手指消毒の重要性

- HPVワクチンの接種状況改善のための戦略

- ナッジを活用した国家レベルの肝臓病対策

- SMSを用いた特定健診受診の促進

- 臓器提供意思表示促進のナッジメッセージ

- 人生会議と医療・ケアの話し合い

- アレルギー性疾患の治療と行動経済学

- 非感染性疾患と行動経済学

- 内服投与事故のプロセスと解決策

- メンタルヘルスケア受診・受療行動の促進

このような多様なトピックを通して、医療現場での行動経済学の適用を探求しています。医療従事者や患者の意思決定支援に関心のある方にとって、非常に有益な内容となっていることでしょう。

ビジネス教養 行動経済学

- 行動経済学の目的:

- 人間の非合理な側面に焦点を当て、消費行動に関わるすべての人々に役立つことを目指している。

- 新型コロナウイルスの影響:

- 2021年3月現在、新型コロナウイルスの影響で経済活動が冷え込んでいる。特に日本では、東京オリンピックの延期などにより大きな経済的影響があった。

- 経済的影響の個人レベルでの実感:

- 賃金の低下やボーナスカット、中小企業の売上減少など、多くの人々が厳しい経済状況に直面している。

- 行動経済学の役割:

- 伝統的な経済学と異なり、実際の消費者の行動から理論を形成し、非合理的な行動に焦点を当てる。

- 無駄遣いを減らし、不必要な消費を抑えることに役立つ。

- マーケティングへの応用:

- 消費者の行動を理解することで、マーケティングの質を改善できる。

- ナッジ理論の活用:

- 新型コロナウイルス対策として、行動経済学の「ナッジ」理論が人々の行動変容に役立てられている。

知識ゼロでも今すぐ使える! 行動経済学見るだけノート

本書『知識ゼロでも今すぐ使える! 行動経済学見るだけノート』は、イラストを通して行動経済学の基本をわかりやすく解説する一冊です。この本は、2017年のノーベル経済学賞を受賞した行動経済学に焦点を当てており、私たちの日常生活やビジネスに役立つ情報を提供します。

内容に関しては、以下のトピックが含まれています:

- 行動経済学って何?

- 経済学者の深い反省

- 行動経済学の「いろは」

- バブルはなぜ起こる?

- 生活に役立つ行動経済学

- セールスに惑わされないための行動経済学

- 使える範囲が広がる行動経済学

- 行動経済学のこれからの展望

著者の真壁昭夫氏は、経済学者であり、法政大学大学院政策創造研究科の教授です。彼は一橋大学商学部を卒業後、ロンドン大学経営学部大学院を卒業し、その後、メリルリンチ社ニューヨーク本社への出向などを経て、みずほ総合研究所の主席研究員などを務め、現職に至っています。

本書はイラストを用いて行動経済学の概念を簡潔に紹介し、選択肢が多いとストレスを感じるか、人は見た目が9割か、損失の悲しみは利益の喜びより大きいかなどの疑問に答えています。

【行動経済学】教科書・参考書おすすめ本 – part2

- 不合理だからうまくいく: 行動経済学で「人を動かす」

- 予想どおりに不合理: 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」

- ずる――噓とごまかしの行動経済学

- 世界は感情で動く: 行動経済学からみる脳のトラップ

- 勘違いが人を動かす 教養としての行動経済学入門

- NUDGE 実践 行動経済学 完全版

- 実践 行動経済学(セイラー)

- 行動経済学の逆襲 (上下)

- いつも「時間がない」あなたに 欠乏の行動経済学