公共政策の学問は、複雑で多面的な公共プログラムと政策課題を探求するために多学科的なアプローチを必要とします。学際的なアプローチは、政策研究に異なる学問領域を結集させ、それぞれの視点を尊重しながら協力することを強調しまいます。

政策研究は実務家と協力し、政府や行政の基本的な課題に関連する研究を通じて理論の発展を促進します。政策研究は政策とプログラムを実験と捉え、異なる政策オプションの前提を検証し、実施を効果的に行う必要があります。

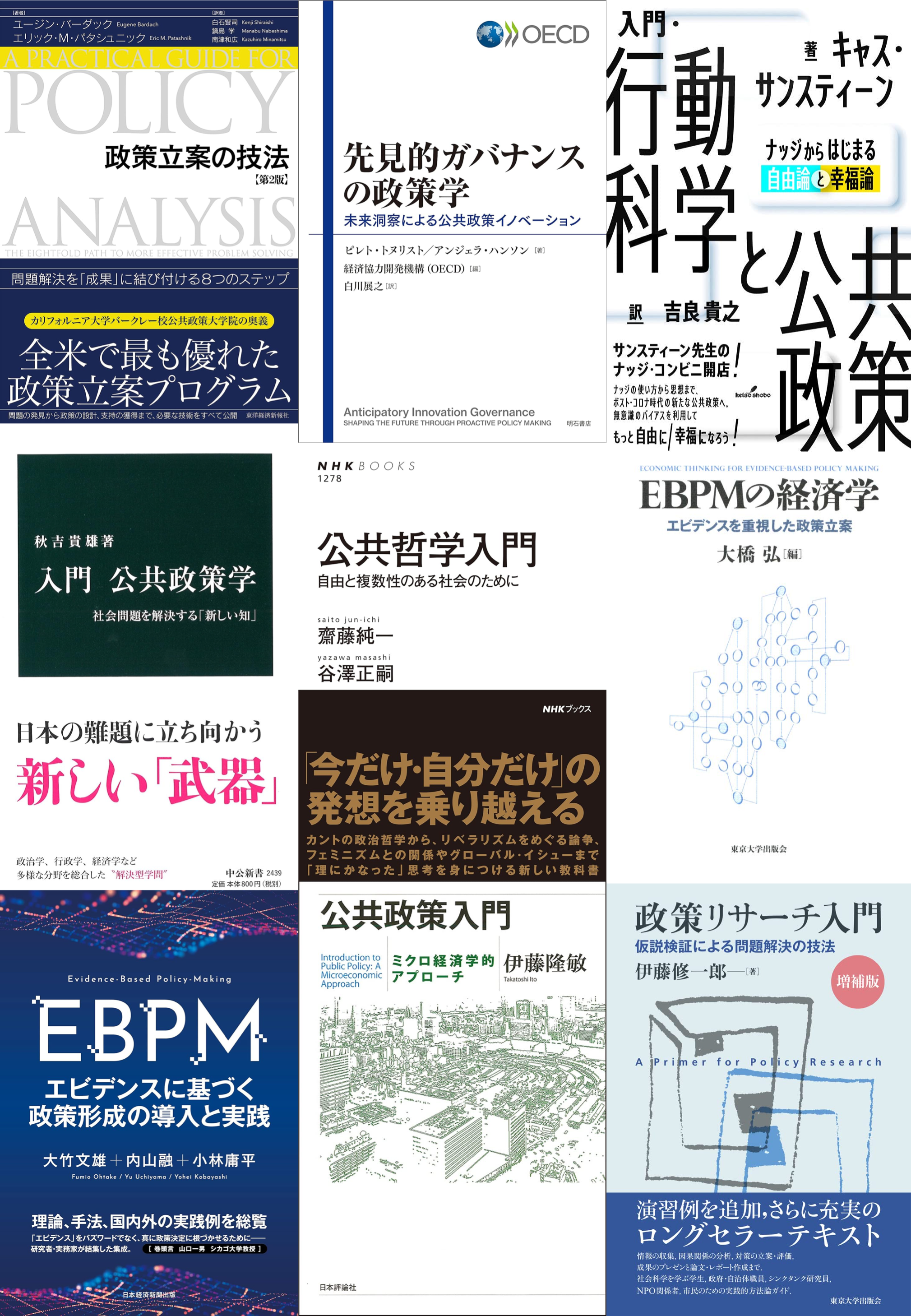

ここでは、公共政策の学問に触れてみたい方に向けて読んでおきたい書籍(を紹介します。

公共政策大学院での学習は、政策立案、経済理論、政治学などの幅広い分野に及びます。これらの書籍リストは、これらの分野における理論的基盤と実践的技能を学ぶのに最適です。

公共政策大学院のプログラムでは、学生は複雑な社会的課題を理解し、解決策を策定するために必要な知識とスキルを習得します。この書籍リストは、その学習プロセスにおいて中心的な役割を果たします。例えば、「エビデンスに基づく政策形成の導入と実践」や「政策立案の技法」などの書籍は、政策立案の基本的な原則と手法を提供し、学生が効果的な政策を設計し実装する能力を養います。

また、「マクロ経済学」と「ミクロ経済学」のような経済学関連のテキストは、経済的枠組みと理論に深い洞察を与え、政策決定において経済的要因がどのように影響を及ぼすかを理解するのに役立ちます。さらに、計量経済学に関する書籍は、実証分析の技法を学び、データ駆動型のアプローチを政策分析に適用する方法を教えます。

政治学や行政学に関する書籍、例えば「政治学(東大出版)」や「行政学(有斐閣アルマ)」は、政治的な文脈と行政の機構についての理解を深め、政策立案が実際の政治環境でどのように機能するかを学生に示します。また、これらの書籍は、現代の政治的課題と行政の挑戦に対する洞察を提供し、学生がより効果的な政策提案者になるための基盤を築きます。

総じて、これらの書籍は、公共政策大学院の学生が、理論的な知識と実践的なスキルを統合し、社会的な課題に対する実効性のある解決策を提案するための重要なリソースとなります。

【new】公共政策関連での新しい書籍についてもこちらで紹介します。

2024/07 – 日本の政策はなぜ機能しないのか? EBPMの導入と課題

2024/05 – 政策学講義 ―決定の合理性 第3版

公共政策学でのおすすめ本ランキング

【ランキング】

公共政策書籍の概要

EBPM エビデンスに基づく政策形成の導入と実践

EBPMと昨今様々なところで目に入りますが、Evidence Based Policy Makingは、根拠による政策立案となります。

一体どのような政策が効果があるのかを理解した上で行おうというのが柱となっています。書籍での事例は数は多くないですが、ここでのコンセプトを知った上で自身の興味分野の公共政策のレポート等を書籍で学んだ視点で読んでみると良いでしょう。また海外との比較とくにアメリカ、イギリスでのものは確認しておきましょう。各国の流れ、また国際機関等へ就職前に理解しておくのも大切です。

ポイント:

・EBPM(Evidence-Based Policy-Making)についての説明と重要性の強調

・伝統的な政策形成方法が直感や関係者の要望に頼っていたことへの言及

・少子高齢化や財政の逼迫などの課題に対する適切な政策資源の活用の必要性

・科学的手法や実証実験を通じた政策効果の評価とエビデンスの重要性

・本書の目的:EBPMの基本概念、手法、海外および国内の実践例の解説

・本書の構成概要と各部の内容紹介

・本書が広範な読者層に価値を提供し、経済学や実証分析の知識を前提としない分かりやすい内容を目指していること

各部の内容紹介:

・第I部: EBPMの基礎と基本的な考え方について説明

・第II部: 海外におけるEBPMの事例、米国と英国の実践例に焦点

・第III部: 日本国内の教育、環境・エネルギー、経済産業分野におけるEBPMの事例紹介

・第IV部: EBPMとの親和性が高い「ナッジ」について取り上げ、具体的な事例を紹介

・終わりに: EBPM定着のための条件について振り返りと考察

入門 公共政策学 – 社会問題を解決する「新しい知」

新書での書籍なので分量も多くなく、公共政策の全体像を確認できます。

ポイント:

・公共政策学に対する質問の多さ

・「公共政策」の理解が不足していること

・通勤・通学ラッシュの問題を例に挙げ、公共政策の必要性を説明

・公共政策学が政策問題の解決案を研究する学問であること

・社会的に決定される公共政策の複雑さ

・公共政策学の歴史と位置づけ

・「公務員のため(だけ)の学問」の誤解への対処

・本書の目的:公共政策学の特性と具体的な内容を示す

各章の内容

第1章:公共政策学の特性と研究対象の説明、第2章:政策問題の発見と定義、第3章:解決案の設計、第4章:政策の決定、第5章:政策の実施、第6章:政策の評価、第7章:公共政策の改善に向けた方策の検討

政策立案の技法: 問題解決を「成果」に結び付ける8つのステップ

海外大学院でも良く使われている教科書になります。より良い政策に向けての何が教えられているか実際にこの本で確認できます。

ポイント

・政策立案と日本の文化の違いについての疑問

・懐疑主義とは何かについての説明

・懐疑主義者の重要性についての議論

・礼儀正しい文化と政策立案の関係についての考察

・公共政策における間違いの可能性と建設的な質問の重要性

・政策立案のプロセスのステップについての紹介

・エビデンスに基づいた政策立案の重要性

・政策立案のフレームワークを広める意義

・翻訳者による追加情報とコラムへの言及

・政策が社会に与える影響の多様性と本書の有用性の強調

特徴

・本ハンドブックは政策立案に関する概念と手法の指針であり、カリフォルニア大学バークレー校のゴールドマン公共政策大学院で35年以上にわたる経験から開発されたもの

・著者は、学生による欠席に対処するために政策立案の配布資料を開発し、これが後に多くの大学で採用され、ウェブサイトに掲載されるほどに成長

・本書は政策立案に興味を持つ実務家や学生を対象としており、学部から実務経験者向けの幅広い層に役立つ

・経済学の基本的な概念の理解を前提とし、他の政策立案の教材と組み合わせて使用することが想定

・最新の事例と政策立案レポートの抜粋を含み、ビッグデータや科学的エビデンスの活用に関するアドバイスを提供

・政策オプションの意図しない帰結を予測し、政策の採択と実施をダイナミックに考える重要性が強調

・本書は、正しい質問を発することの重要性と、読者や利用者の混乱や不安を和らげる助けを提供する精神

政策リサーチ入門: 仮説検証による問題解決の技法

公共政策の学問自体が学際的であるので、修士論文や研究プロジェクトを行う前に一読してみましょう。入学前での計画書や志望書作成も役立ちます。

目的:

・本書は政策研究の方法論を学ぶためのテキスト

・政策課題の原因を探究し、政策を立案・提言し、政策評価を行う方法を説明

利用対象:

・本書は入門テキスト

・政策系のゼミや政策演習で利用されることを想定

・初学者から修士課程の大学院生まで幅広い対象に役立つ

対象読者:

・大学生、大学院生、教員を主要な読者

・実務家、市民にも読まれることを希望

・社会問題の解決にコミットする学生と実務家の関心を満たすことが重要

政策リサーチの目的:

・政策リサーチは政策案の基礎となる知識を生み出し、実践的な教育訓練を提供

・社会科学の研究方法を政策研究に応用する方法論を提案し、因果関係を探究

政策リサーチのタイプ:

・政策リサーチは現状確認型、原因探究型、政策提言型の3つのタイプに分類

・これらのタイプは相対的で、入り混じりや順番が変わることがある

・本書は特に原因探究型リサーチに焦点

政策の中身と過程:

・政策を立案するためには政策論的知識と政策過程論的知識が必要

・これらは異なる学問分野からの知識を含む

・本書は異なる学問分野の共通項を抽出し、多様な政策課題に対応できる方法論を提示

入門・行動科学と公共政策: ナッジからはじまる自由論と幸福論

『入門・行動科学と公共政策: ナッジからはじまる自由論と幸福論』は、行動科学と公共政策の関係を探究する書籍です。特に「ナッジ」、つまり人の行動を微妙に促す手法とその影響に注目しています。この本は、自由と幸福の関係についての論議を含み、特に「第3章 自分で選べば幸せになれるのか?」が重要な議論とされています。ナッジ理論に基づく公共政策のあり方や、人間の無意識のバイアスを理解することの重要性に焦点を当てています。また、自由と幸福の葛藤にも触れており、行動科学の観点から公共政策の新しいアプローチを提示しています。

EBPMの経済学: エビデンスを重視した政策立案

『EBPMの経済学: エビデンスを重視した政策立案』は、経済学と政策立案の関係に焦点を当てた書籍です。編著者は大橋弘氏で、この本は政策立案におけるエビデンスベースのアプローチ(EBPM)について詳細に論じています。

本書では、政策立案の過程で客観的な証拠(エビデンス)の重要性が強調されています。特に、過去の経験に基づくエビデンスに依存しすぎると、政策立案に都合の良いエビデンスを作り出すことがあると指摘されています。このため、将来の不確実性を考慮しながら、過去から学びつつ未来に向けた政策を立案するバランスの重要性が強調されています。

書籍は、労働、教育、社会資本など6つの主要な政策分野における経済学者と現役の政策立案者の視点から、EBPMの理想的な姿を語っており、現場の実務的な観点からのEBPMに求められる環境整備についての議論も含まれています。また、各政策分野での課題やアプローチの多様性にも言及しており、政策現場における仮説検証を通じた政策立案・評価に必要なエビデンスと現実に収集可能なエビデンスとの間のギャップが浮き彫りにされています。

この書籍は、政策担当者と学界が協力してEBPMを推進するための先駆的な取り組みとして位置づけられ、今後のさらなる深化と進化が期待されています。

公共哲学入門: 自由と複数性のある社会のために

『公共哲学入門: 自由と複数性のある社会のために』は、齋藤純一氏と谷澤正嗣氏によって共著された書籍です。この本は、公共哲学における「自由」と「複数性」を重点的に取り扱っています。カントの思想から出発し、功利主義、ロールズのリベラリズム、リバタリアニズムなどの主要な議論を探求し、デモクラシーの利点と難点を詳しく考察しています。さらに、不平等の問題やフェミニズムの視点からの批判にも応え、グローバルな問題にも焦点を当てています。

本書は、「わかりあえない他者」と共に生きるための思考方法を提供し、「今だけ・自分だけ」という考え方を超えた、政治的意見の違いを互いに解消せずとも共に生きていくための新しい視点を提供することを目的としています。

齋藤純一は早稲田大学教授で、アーレントや規範的政治理論を専門としています。谷澤正嗣は同大学准教授で、ロールズや現代政治理論に詳しいです。この本は、大学や大学院の公共哲学の教科書として、また高校の公共科目の究極の参考書としても使用できる内容となっています。全体は13章から構成されています。

この書籍は、誰もが社会問題の当事者であり、その改善の担い手となる現代のための考え方を学ぶ上で、効果的な資料となるでしょう。

先見的ガバナンスの政策学 ――未来洞察による公共政策イノベーション

『先見的ガバナンスの政策学 ――未来洞察による公共政策イノベーション』は、未来洞察、イノベーション、ガバナンスの関係に焦点を当て、政策立案の新しい方法や構造、能力の構築を提案しています。この本では、不確実性や複雑なシステムに対応する先見的な政策立案の重要性が強調されており、シナリオプランニングや未来洞察の方法論などを通じて、公共政策イノベーションを進める方法が探求されています。また、異なる国々の政策実験や未来洞察の実践例も紹介されています。

経済学

マクロ経済学は、ダロン・アセモグル、デビッド・レイブソン、ジョン・リストによって著され出版されました。この教科書は、マクロ経済学の原則に関するコース向けに設計されており、実証的なアプローチを採用しています。実際の経済問題とデータを使用して、学生の世界理解を深めることに焦点を当てています。最適化、均衡、経験主義といったテーマを用いて、経済概念の力と実世界での適用を示しています。

ミクロ経済学は、ダロン・アセモグル、デビッド・レイブソン、ジョン・リストによって著された経済学の教科書です。この本では、ミクロ経済学の基本原則に焦点を当てており、経済理論と実際の経済データを結びつけることを目指しています。著者たちは、経済の最適化、均衡、実証分析などの重要な概念を通じて、学生に経済理論の実用性と現実世界での応用を理解させることを意図しています。

計量経済学の第一歩 — 実証分析のススメは、田中隆一氏によって著され、初心者向けに計量経済学の基本を丁寧に解説しています。本書では、確率・統計の基本から始め、回帰分析を徹底的に学びます。さらに、操作変数法やパネル・データ分析などの応用手法についても、直感的な説明を重視して紹介しています。豊富な練習問題を通じて理解を深めることができ、専用のウェブサポートページで実際のデータと統計ソフト(Stata、R、gretl)の使用例も提供されています。

実証分析のための計量経済学―正しい手法と結果の読み方は、慶應義塾大学商学部教授である山本勲氏によって著された書籍です。この本は、理論や数式展開を極力省略し、直感的かつ実践的に計量経済学を解説しています。さまざまな分析手法を取り上げ、入門から大学院レベルまで幅広くカバーしています。計量経済学の基本事項や推定結果の実践的な理解、最小二乗法から最尤法・非線形モデルへの発展、因果関係の特定とミクロ計量経済分析の応用などが詳細に説明されています。

公共政策入門 ミクロ経済学的アプローチは伊藤隆敏氏によって著された書籍で、公共政策の分析や提言における経済学の有用性を解説しています。経済学を使った公共政策の問題解決の方法や、経済学的アプローチの重要性について説明します。本書は、余剰分析、消費者行動の理論、厚生経済学、市場の失敗、ゲーム理論などを含む様々なトピックをカバーし、数値例やグラフを用いたわかりやすい解説が特徴です。これは特に、経済学の授業を履修したが数式ばかりで理解が難しかった人々に向けて書かれています。

政治学

本書は政治に関する視点や基本的な概念を包括的に理解できるようにすることを目指しております。政治学は専門分野が非常に特化していますが、本書はわかりやすい説明を心掛けながらも、一冊で政治学の様々な分野を理解できるように構成されています。現代政治を明確に把握するために本書を取ってみましょう。

政治学(New Liberal Arts Selection)

本書は、政治学の各分野の知識や考え方を政治学全体の中で学べる一冊として、政治学の全領域をカバーしています。異なる専門分野の政治学者が様々な政治トピックをカバーし、各専門分野で学ぶべき内容をできる限り現代の日本を題材として説明しており、より理解しやすい厚生となっており、他の分野でも好評のNew Liberal Arts Selectionからの一冊となっております。

政治学にはさまざまな分野があり、政治過程論(政策過程論)、比較政治、行政学、政治史、政治思想(政治理論、政治哲学)、国際政治に特化した教科書も多く出版されています。本書は政治学原論、政治学概論、政治学入門としての部類になります。

政治学の各分野の知識や実際の政治現象を包括的に解説することではなく政治学的」な視点や考え方で物事をみていくことを本書では学べ、複数の「政治学的」な視点や考え方が存在することを示されています。

国際政治学 (New Liberal Arts Selection)

国際政治学 (New Liberal Arts Selection)は、中西寛(京都大学教授)、石田淳(東京大学教授)、田所昌幸(慶應義塾大学教授)によって共著された教科書です。この本は、国際政治を歴史的な視点から捉え、社会科学としての国際政治学を基本的な研究手法としています。理論的な枠組みに基づきつつ、国際政治の様々な側面について実証分析を行うことを目指しています。

この教科書は、国際政治をより深く理解するために、多様な分析方法を並列的に紹介しながら、相互に関連づけて深く考えながら学ぶことができるように設計されています。各章の冒頭にはサマリーがまとめられており、重要な用語と人名がキーワードとして掲げられています。

目次には、分析枠組みとしての国際政治学、国際政治学の見取り図、国際政治の歴史的視角などの章が含まれています。また、国際政治の理解に関する重要なテーマ、例えばリアリズムとリベラリズムの考え方の違い、コンストラクティビズム、国際経済との関係、さまざまなディレンマなどが取り上げられています。

国際政治学をつかむは、村田晃嗣、君塚直隆、石川卓、栗栖薫子、秋山信将によって共著された国際政治学の入門テキストです。この本は、国際政治学の基本的な概念や理論、歴史、そして現代の課題に焦点を当てており、国際政治学を学ぶための基礎知識を提供します。

本書は、「歴史」「理論」「アクター」「イシュー」という4つの章から構成されており、バランスよく国際政治学を学ぶことができるように設計されています。新版では、最近の国際政治の動きを反映し、各ユニットが更新されており、「ポスト冷戦」「米中関係」のユニットが新たに追加されています。さらに、新しいユニット「科学技術とエネルギー」も追加されています。

各章は、重要なキーワードの紹介、本文、重要テーマの解説、引用・参考文献、文献案内という構成になっています。この構成により、読者は各章で何について書かれているかをすぐに理解でき、興味を持ったテーマについてさらに深く学ぶための参考文献が提供されています。

本書の特徴として、日本の観点と関心から書かれている点が挙げられます。海外の研究動向にも注意を払いつつ、日本人の視点から国際政治学を解説しています。ただし、日本と世界の関係性について詳細に書かれているわけではなく、国際政治学を学ぶことが主な目的です。

読みやすさに関しては、入門書として非常にアプローチがしやすく設計されています。特に、用語解説の際に歴史的背景を交えた説明がなされていることが、初心者にとって理解しやすい構成となっています。

国際政治学を初めて学ぶ人、高校生、または国際関係について学びたい人に特におすすめのテキストです。

現代政治学(有斐閣アルマシリーズ)は、政治学の入門書として知られています。加茂利男、大西仁、石田徹、伊藤恭彦による共著で、政治学の主要な領域について網羅的かつ体系的に解説しています。本書では、新たな研究成果や日本の政権交代、中東諸国の民主化、世界的な経済危機などの現実の変化を取り入れて更新されています。章立てには、政治学のアイデンティティ、政治体制と変動、政治意識と政治文化、国際政治など幅広いテーマが含まれています。

行政学

『行政学』(有斐閣アルマ)は、曽我謙悟氏(京都大学教授)によって著された教科書です。この本は、現代日本の行政の実態を「分業」と「委任」というキーワードを用いて分析し、他国や過去の比較を通じて理解を深めることを目指しています。内容は豊富なデータと明快な理論枠組みに基づいており、行政学を学ぶ学生や公務員志望の学生に適しています。

この書籍の構成は、以下のようになっています:

- 政治と行政:政治と行政の関係、日本における政治と行政の実態、関係を規定する要因、政治と行政の関係の帰結

- 行政組織:行政組織の形態、日本の行政組織の実態、組織形態を規定する要因、組織形態の帰結

- マルチレベルの行政:中央・地方関係と国際関係、日本におけるマルチレベルの行政、規定する要因、行政の帰結

- ガバナンスと行政:ガバナンスの様態、日本におけるガバナンスの変化、様態を規定する要因、ガバナンスの様態の帰結

さらに、本書は初版から約10年の間の政官関係の変化や行政学研究の成果を反映し、データの更新も行われ、全面的に改訂されています。

『行政学 :社会科学としての行政学をめざして』は、立命館大学の教授である真渕勝氏によって著された書籍です。この教科書は、制度記述と実態分析をバランス良く組み合わせており、近年の制度改革や行政学研究の進展を取り入れ、行政学の全体像をわかりやすく体系的に説明しています。主要な内容には、官僚制の合理性と非合理性、官民関係の見直し、新公共管理(NPM)や行政改革、国家行政、地方行政などが含まれています。行政学を学びたい学生や公務員志望者に適しているとされています。